Kurztest: Virtualisierte NAS ohne Windows

Netzwerkspeicher werden oft mit Windows-Software betrieben. Nicht zuletzt, weil Hersteller diese vorkonfiguriert mitliefern. Oft lohnt sich aber der Blick auf alternative Betriebssysteme, mit denen sich häufig mehr Performance aus den Systemen holen lässt. speicherguide.de hat drei Produkte in einem Kurztest gegenübergestellt.

Von Max Lessel

Server bzw. NAS-Systeme mit »Windows«-Software von Microsoft lassen sich für so ziemlich alles einsetzen: als Directory-, File-, Mail- oder Datenbankserver. Zahlreiche Netzwerkspeicher werden mit der Windows-Server-Software vorkonfiguriert ausgeliefert. Wer schon viel mit Windows-Systemen gearbeitet hat, weiß jedoch in der Zwischenzeit, dass das Gates-Betriebssystem zwar alles kann, aber in keiner der Server-Disziplinen wirklich das Maximum aus dem Dienst herausholt. Gerade bei der Parade-Disziplin, dem File-Serving, fällt das negativ ins Gewicht: Ein Fileserver mit »Windows 2003« oder »2008« schafft auf gleicher Hardware nicht die Performance, welche ein »Linux/Unix«-System mit geringerer Ressourcenbelastung erreichen kann.

Das fällt besonders bei Unternehmen ins Gewicht, die auf breiter Front Virtualisierung einführen. Hier hat es sich in der Praxis bewährt, möglichst wenige Dienste pro »virtuelle Maschine« (VM) laufen zu lassen und dabei lieber mehrere kleine VMs als eine große zu betreiben. Wer nur Windows-Server als VMs laufen lässt, hat mit mehreren Nachteilen zu kämpfen: Jeder virtuelle Windows-Server frisst mehr CPU- und RAM-Ressourcen, als das bei Unix/Linux-Maschinen mit vergleichbaren Dienstkonfigurationen der Fall ist. Jede Windows-Serverinstanz fordert zudem eine eigene, teure Lizenz, während Linux ohne Kosten die nötigen Basisdienste liefert.

Es gibt eine ganze Reihe freier Fileserver-Implementationen auf Basis von Linux, »BSD« (Berkeley Software Distribution) oder »Open Solaris«, welche sich besonders für virtualisierte Umgebungen eignen. Sie liefern in der Regel nicht nur eine höhere Performance, sondern teilweise auch einen wesentlich größeren Funktionsumfang als ein vergleichbarer Windows-Fileserver. speicherguide.de hat ein paar freie Fileserver-Implementationen angetestet – mit teils sehr überraschenden Ergebnissen.

Kurztest: NexentaStor

Wer professionelle Dateidienste unter Unix sucht, darf sich nicht nur im Linux-Umfeld umsehen. Zu den nach wie vor leistungsfähigsten Unix-Derivaten auf dem Markt gehört »Solaris« von Sun Microsystems. Seit der Freigabe des Quellcodes existieren neben dem bekannten Open Solaris weitere Distributionen. Dazu zählt vor allem das freie Nexenta-Projekt. Dies verheiratet den Systemkern von Solaris mit der Applikationsvielfalt und der einfachen Bedienung von »Ubuntu«. Speziell für Fileservices gibt es eine ganz besondere Appliance-Distribution, den »NexentaStor«.

Das herausstechende Merkmal von Nexenta ist das »Super-Dateisystem« ZFS. Es verbindet die sonst voneinander getrennt operierenden Massenspeicherkomponenten RAID, Volume-Manager und Dateisystem. Dadurch dass das RAID zum Dateisystem gehört, fallen Rebuilds ausgefallener Platten ungeheuer schnell aus, da das Dateisystem nur bereits belegte Blöcke und nicht pauschal alle wiederherstellt. ZFS kann auf Verzeichnisebene Generationen verwalten. Das heißt: Ein Anwender, der versehentlich eine Datei löscht oder ändert, kann über Funktionen des Dateisystems auf eine frühere Version zurückgreifen. Als 128-Bit-Dateisystem kennt ZFS zudem keine Grenzen für Datei- oder Volume-Größen, welche sich mit heutiger oder künftiger Hardware erreichen ließen. ZFS beherrscht auch moderne Funktionen wie Kompression und Deduplikation.

Nexenta gibt es in einer kostenpflichtigen Version, welche dann Funktionen wie Hochverfügbarkeit (HA) und auch ein Fibre-Channel-Target zur Verfügung stellt. Die kostenfreie »Community-Edition« liefert alle ZFS-Funktionen inklusive iSCSI-Target, CIFS und NFS bis zu einer maximalen Speichergröße von zwölf TByte.

Auf der Website www.nexenta.org findet der interessierte Administrator den Download-Link zu Nexentastor Community Edition. Es gibt auch gleich die fertige virtuelle Maschine für VMware mit integrierten Vmware-Tools.

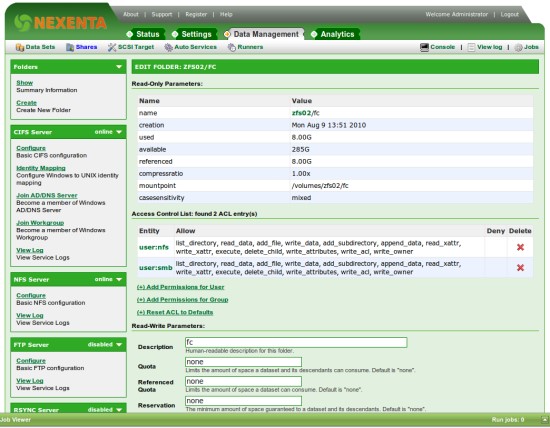

Nach dem Start der VM fragt das System auf der Konsole ein paar Eckdaten wie die IP-Adresse ab. Dort gibt der Server auch eine eindeutige ID an, welche der Verwalter zunächst über ein Web-Menü registrieren muss, um per Mail einen gültigen Key zu erhalten. Danach erfolgt die weitere Konfiguration im Web-Browser.

Das GUI wirkt auf den ersten Blick überfrachtet und präsentiert nicht immer eine logische Menüführung. Mit simplen Klicks generiert der Verwalter seine ZFS-Volumes, Unterverzeichnisse und Freigaben. Die Benutzerverwaltung enttäuscht. Hier lassen sich zwar Benutzer und Gruppen deklarieren, später muss der Verwalter jedoch von Hand die Benutzernamen in den Access-Control-Listen (ACL) der CIFS-Shares abermals eintippen. Dabei nutzt es auch kaum etwas, wenn der Verwalter den Nexenta-Server in einen ADS-Verband integriert. Die CIFS-User-zu-Unix-ID-Mapping-Funktion erscheint auch ein wenig rudimentär und in den Tests gibt es viel Durcheinander bei dem Versuch, auf eine Freigabe sowohl via CIFS als auch per NFS zuzugreifen.

Apropos NFS: Gerade sie sollte die Paradedisziplin von Solaris sein, doch im Zusammenspiel mit einem Ubuntu-Client kommt es immer wieder zu unerklärlichen Aussetzern. NFS-Transfers zum Nexentastor beginnen mit traumhaften Transferraten im Bereich 80 MByte/s, um dann jäh einzufrieren und dabei den Client für Minuten fast vollständig zu blockieren.

Fazit: Nexentastor liefert in der Theorie eine tolle Technik, deren Umsetzung noch nicht ganz ausgereift scheint. Der Administrator findet viele Knöpfe und Regler in der GUI, welche der Kommandozeile vorbehalten bleiben sollten. Dafür enttäuscht die lausige Benutzer- und Rechteverwaltung. Der CIFS-Server läuft gut und sehr performant, bei NFS gibt es ein paar Probleme.

Kurztest: Openfiler

Zu den populärsten freien NAS-Implementierungen gehört der »Openfiler« von Openfiler. Das System basiert auf Linux mit den üblichen Standard-Komponenten Samba, Rsync und Co. Auch hier gibt es auf der Website eine fertige Vmware-Version mit integrierten Tools zum Herunterladen.

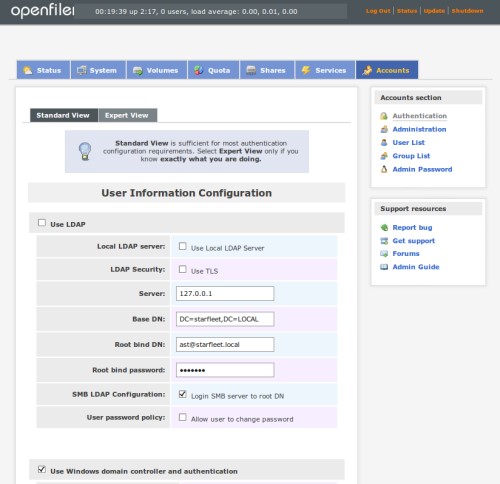

Das adrette Äußere des Web-GUI kann beim Openfiler nicht darüber hinwegtäuschen, dass sich das Administrationsmenü sehr nahe an den darunterliegenden Diensten orientiert. Wer eine Freigabe auf einem RAID-Verband erzeugen will, muss zunächst auf den physischen Disks je eine RAID-Partition anlegen, dann das MD-Device erstellen, darauf eine Volume-Group erstellen (Logical Volume Manager, LVM), darin ein Volume anlegen und schließlich einen Folder erzeugen und freigeben. Dies mag Alltag für einen Linux-Administrator sein, für Verwalter aus der Windows-Welt sind es eher böhmische Dörfer. Die Dienst-Nähe zieht sich weiter durch die komplette Bedienoberfläche. Wer lokale Anwender verwalten will, muss zunächst den OpenLDAP-Service des Openfilers richtig einstellen. Um den Fileserver in eine ADS zu bringen, braucht auch der Profi Hilfe eines How-to-Dokuments aus dem Internet. Dabei erweist es sich unter anderem als Stolperfalle, dass der Verwalter Optionen in Dialoge eintippen muss, deren Funktion eigentlich deaktiviert ist. Hat der Administrator die Einstellungshürden genommen – und es sind ein paar mehr, als die hier kurz angerissenen – erhält er eine flotte und ressourcensparende NAS-Appliance.

Fazit: Der Openfiler bleibt nahe an den Linux-Grunddiensten. Obwohl die hübschen Web-Dialoge ein einfaches Management versprechen, verstecken sich viele kleine Teufelchen in den zahlreichen Details.

Kurztest: Open-E DSS

Der »Data Storage Server« von Open-E zielt in erster Linie auf physische Speicherserver ab. Neben Dateidiensten mit CIFS und NFS offeriert die Software auch ein iSCSI- und ein FC-Target. Das System startet auf Wunsch auch von einem USB-Stick. Dementsprechend orientiert sich das Web-GUI dieser Lösung am »Look-and-Feel« integrierter Speicherlösungen. Neben den kommerziellen Editionen offeriert der Hersteller auch eine freie »Lite«-Lösung, welche jedoch auf ein Speichervolumen von zwei TByte begrenzt ist.

Der DSS basiert auf Linux und lässt sich daher auch problemlos in einer VM betreiben. Lediglich die Vmware-Tools fehlen, weswegen der »Hypervisor« die VM nicht ganz so gut verwalten kann wie Maschinen mit Tools. Auch die tatsächliche Ressourcenbelastung fällt dadurch etwas höher aus. Open-E arbeitet jedoch an einer Version mit integrierten Vmware-Tools.

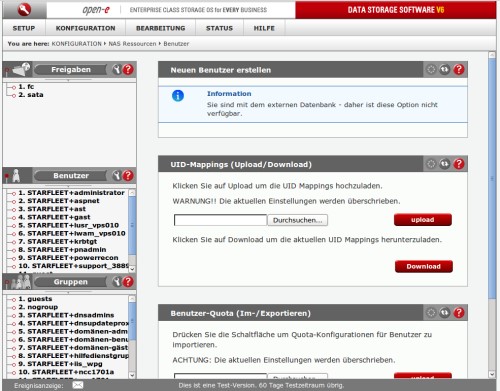

Nach der Installation setzt der Verwalter auf der Kommandozeile die IP-Adresse des Systems. Dann geht es im Browser weiter. Im Gegensatz zum Openfiler orientiert sich die Menüführung des DSS mehr an den Speicherfunktionen als an den Parametern der darunter liegenden Dienste. Der DSS kann lokale Benutzer verwalten oder sich in eine Domäne integrieren. Als eines von wenigen Systemen schafft der DSS konsistente Zugriffsrechte bei Freigaben mit NFS und CIFS. Das Tool hierfür ist verblüffend simpel. Der Administrator lädt vom System eine CSV-Datei herunter, die ein Mapping von Usernamen zu Unix-ID enthält. Im Texteditor passt der Verwalter hier ganz einfach die ID-Nummern an die bestehenden Unix-IDs an und lädt das CSV-File zurück auf den DSS. Das funktioniert sowohl bei lokal definierten Windows-Anwendern als auch bei ADS-Konten.

Dass in der Lösung bereits ein paar Jahre Entwicklungsarbeit stecken, merkt der Anwender spätestens bei der Performance. Sowohl CIFS als auch NFS-Freigaben arbeiten zwischen zehn und 20 Prozent schneller als bei Nexenta, Openfiler oder einem nativen Windows-Server.

Fazit: Dem DSS fehlt es noch an der richtigen Vmware-Integration. Dennoch kann die Lösung als virtueller Fileserver überzeugen, da die Performance stimmt und auch die Benutzerverwaltung und ADS-Integration einfach funktionieren. Das Limit von 2 TByte für die freie Version ist nach heutigen Maßstäben etwas knauserig, dürfte vielen Unternehmen jedoch für einfache Dateidienste genügen.